委面・異面・倭面土

前回の記事で、漢書の「楽浪海中倭人在り」に対して代々付けられた注を紹介しました。三国志の編者、陳寿の参照した漢書には、魏の如淳が付けた「墨の如く委面(入墨した顔)して、帯方東南万里に在り」という注が入っていたことになります。

陳寿は東夷伝序文に、中国の軍が朝鮮半島北半部の東海岸まで出て来た時に東の大海を臨み「長老説くに、異面の人有り、日の出ずる所に近し」としています。これは如淳の「委面」を受けての文章であるようです。長老とは如淳、もしくは古からの伝承者たちのことでしょうか。そして日の出ずる所とは、尚書の中で周公の言葉として出てきましたね。中国では倭人のことを表現する言葉となっているようです。

歴代史書にはそれらを結ぶ縦糸がいくつもあって、それに気づかず部分だけを読んでも編者の意図はつかめないのだなと、今回の勉強で繰り返し思います。すべてを読み込むのは遥かな道のりですが…。

さて、後漢書には107年に倭国王帥升が奴隷を献じて謁見を願ってきたと書かれていますが、唐代の翰苑の注には後漢書からの引用として「倭面上国王帥升」とあり、11世紀の通典・北宋版では「倭面土国王帥升」とあって、他にも似た記述が存在しており、ややこしいことになっています。後漢書の原本にそう記されていたのかは不明で、後代の解釈によって付け加えられた可能性もあると思いますが、いずれにせよ倭面土国が何を指しているか調べてみました。

倭面土国をヤマトと強引に読ませる説もあるようですが、前回も紹介した説文解字の研究者である張莉氏は、漢字には必ず意味するところがあるということで、倭面土を「委面」として捉え、顔に入墨をした倭人を示していると言われます。「土」は顔料で入墨の意味となり「奴」の置き換えだと。

※ 古代中国には、うねうねと曲がる意味を表す「ゐい」という音が先にあって、それを蛇の様子と重ね合わせたのが「委蛇(ゐい、ゐだ)」という語ではないかと張氏は言われます。同義語として「委佗、委委」などがあります。「委曲」という語も中国では曲がりくねる意味です。なので古代の人にとっては「委」という文字からうねうねと曲がったイメージが連想され、倭人は委蛇のような入墨をしていると認識していたのではないかということです。光武帝の金印の蛇紐は、この辺りに理由があるのかも。

委奴、委面、異面、倭面土。こうして並べると、入墨という繋がりが見えてきませんか。

ところがやっかいなことに、出雲伝承では倭国王帥升とは、大和のクニオシヒト大王とされているので、そうなるとヤマトの男性が入墨をしていたのか???

今のところそれについての明らかな資料を得ていません。出雲伝承の中では入墨について触れておられませんし、徐福の系統は中国からの渡来なので、刑罰である入墨をするとは思えません。これまで調べてきた中で、大和の支配層と入墨は結びつきませんでした。

古事記では神武東征後に、大和のイスケヨリ姫が九州から来た大久米命の目尻に入れた鋭い入墨を見て「どうしてそのような入墨をしているのか」と不思議に思うシーンが描かれ、大和では黥面自体が珍しいのか、大久米命の入墨が珍しいのかわかりません。

日本書紀には履中天皇の代に(倭の五王のひとりとされている)、反乱に加担した安曇連浜子に対して黥面の刑を科しています。これも目の縁に入れたようで、安曇目と呼ばれます。もともと海人族は入墨を風習としています。3世紀の三国志では男は皆、黥面文身であると記されているのに5世紀には刑罰となっています。この間に支配者が入れ替わった可能性があります。大和朝廷が九州の旧勢力を服属したことによって、彼らの風習を中国に倣って罰として貶めたのではないでしょうか。もし大和の支配層に黥面の風習があったなら、それを刑罰にまでするようなことにはならないと思うのです。

国立民族歴史博物館考古研究部(1999年当時)設楽博己氏の報告によると、縄文の黥面土隅から弥生の黥面絵画への変遷について調べたところ、3世紀に特徴的な鯨面絵画が近畿地方だけ空白となっているそうで、早ければ紀元前1世紀頃から、この辺りでは黥面から離れていく方向性ができていたのではないかということです。(黥面埴輪は少し出土しているようですが。)黥面からの離脱は中国の墨刑を支配層が知ったことによるのかもしれないと。

入墨 の文化は近代までアイヌや沖縄地方にみられ、黥面土偶が本州の広範囲から出土していることから、縄文の風習だったと思われます。弥生から古墳時代には記紀によると安曇、久米、蝦夷といった大和以外の人々の風習として描かれています。

三国志倭人伝と設楽氏の報告を鑑みれば、3世紀には地域による違いが表れているように思えます。設楽氏は邪馬台国大和説のようですが、中国では周代から墨刑は存在しており、(その前の殷は民族が違って入墨をしていたようで、前王朝を倒した周はそれを刑罰としたのかも)、倭人は墨刑を知っていても黥面文身を辞めず、3世紀になっても続いていたということなので、三国志に描かれた地域(いわゆる邪馬台国)が近畿の大和というのでは無理があるように思います。

出雲伝承では3世紀に九州の物部豊連合国が東征し、イクメ大王(垂仁天皇)が大和に物部王朝を開きます。ですが実際には物部は大和の権力をしっかりと握ることはできず、景行天皇は九州や東国へ遠征に出かけっぱなしで、留守の間は大和の副支配者である登美家(出雲王家分家)が治めていたといいます。そして景行天皇は大和に帰ることもないままに崩御。続く成務天皇は何の事績もないままいつの間にか崩御され、物部王朝は3代で終わりを迎えました。物部の風習が大和に根付く間もないですね。

その後は成務天皇の后である神功皇后(記紀では仲哀天皇の后)の三韓併合という華々しい活躍があり、それを応神天皇が引き継いだものの統率力はなく、平群王朝へ交代したといいます。倭の五王は大和の平群王朝ということなので、九州から東征してきた人たちではありません(伝承では武内宿祢の子孫です。)黥面文身が刑罰となるのが応神天皇~倭の五王の頃からであれば、九州からの勢力が失墜した時期と重なり、出雲伝承に沿っていると思われます。

※ 設楽氏の研究の中で、出雲の加茂岩倉遺跡から出土した29号銅鐸の紐に人の顔が描かれていて、黥面だろうと判別されていますが、出雲伝承ではクナト大神の顔を示していると伝わっているようです。実際その顔は老人の皺のような線をシンプルに描いていて、入墨というのは難しいのではないかなと思います。一方、出雲伝承の「サルタ彦大神と竜」のP.82に、岡山の上東遺跡出土の幸の神土器が紹介されており、そこにクナト大神の顔に皺をたくさん入れて描かれているとの説明がありますが、絵だけを見ればこれは設楽氏のいう2~4世紀に特徴的な鯨面絵画と思われます。

入墨という切り口で時代や集団を辿っていくと、面白い結果が導き出されるのではないかなと思います。

下図は絵の特徴だけを手書きでざっと写したものですのでご了承ください。

邪馬壹国から邪馬臺国へ⑵壹、委、倭

突然ですが、コンピューターは2進法の原理で成り立っていて、電気信号の on/off を1と0だけで使い分け、すべての情報を表現しているらしいです。詳しいことはわかりませんが、まるで陰陽の二元的世界の象徴みたいだなぁと思います。Yes/No、高/低、光/影、快/不快、善/悪、敵/味方……、キリがないですね。

実は古代中国でも、ふたつの数字に特別な意味を持たせていたようなのです。

前回に引き続き、古田武彦氏の邪馬壹国説を紹介します。

「壹」に込められたもの

周王朝の制度を記した周礼(礼記、儀礼とともに三礼のひとつ)の中に「壹見」という言葉が見られます。

夏王朝始祖の禹王は、天子への朝貢の基準を「五服」として定め、それが周王朝では「六服」「九服」となって受け継がれています。(冊封体制のもととなったようで、天子の場所からみた周辺国との距離によって決まります)

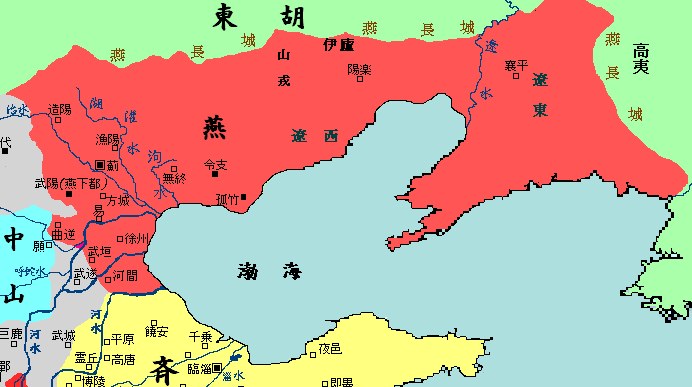

陳寿の書いた三国志東夷伝序文の初めには、夷蛮統治に「九服」がうまくいったと記されています。下の地図を見ると、中国は常に周囲の異民族の国々に目を光らせる必要があったことがわかります。北方から匈奴や鮮卑といった騎馬民族たちが押し寄せてくる直前の時代です。

周礼の「六服」には、朝貢や朝見の代わりに「壹見」という言葉が繰り返し用いられています。特別な意味が込められているようです。

1世紀に漢書を編纂した班固は、天子への貢献について、壹朝、壹友、壹至という熟語で表現しています。また「貳に」(数字の二)という字を用いて漢と匈奴の間で離反を繰り返した「貳師」という国が記され、三国志にも背反、敵対を繰り返す者の名称としてこの字が当てられています。

古田氏は「壹」とは《天子に二心ふたごころなく見まみえる》という歴史的由来をもつ文字だと分析しています。壹と貳は単に数字としての意味だけでなく、「壹」の反対語として「貳」が在るのだということです。

漢和辞典で「壹、壱」を見てみると、①もっぱら、専一、ひとえに②ひとつ③ひとたび④すべて⑤等しい、とあります。最初の「もっぱら」とは「一途に、一心に」という意味なので「二心なく」に通じますね。

そして三国志倭人伝では「壹」は壹拝、邪馬壹国、壹與に使われています。「壹拝」と書かれているところは、女王ヒミコが238年の朝貢に続いて243年に大夫伊声耆、掖邪狗ら8人を使者として朝貢した際、《掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壹拝す》とあります。ヒミコは魏王朝にすれば大変優秀な夷蛮です。1度目は帯方郡はまだ魏と公孫淵との戦乱最中であり、そんな時に僅かながらも貢物をもって魏へ朝貢し、それからたった5年という短期間で今度は立派な貢物を携え、大海の向こうからはるばるやって来るわけですから。通常なら「拝受」でよいところを、あえて「壹拝」としたのでしょう。天子への二心ない忠誠心と見たのです。

またヒミコの後継者となる宗女、壹與に付けられた「壹」の意味は、魏略の一文から古田氏は次のように分析しています。

西国において周辺の国々を統率し朝貢してきた車師後部王に対して、魏朝が与えた称号が「壹多雑」でした。(多雑=各種の小国)

対する東の倭国の女王は多くの與(与)国(=同盟国)を従えて朝貢してきたので「壹與」と表したのではないかと。東西の優秀な周辺国の王への称号です。

古くは夏の兎王に始まり、周代も夷蛮の教化に力を注いできましたが、周辺国は思うように統治できません。ですが漢書に示されたように、天性柔順な東夷、楽浪海中の倭人はやはり、魏の時代になってもなお兎王の五服を守っていたのだとして、「壹」の字を倭人伝の中に3度も使用したのではないかということです。

「ゐ」から「わ」へ

邪馬壹国の「壹」の字は、本来、邪馬倭国であったのを、壹に置き変えたのだろうと古田氏は言われます。

江戸時代に志賀島から出土した金印の「委奴国」という字によって、倭と委は同義であることがわかりました。倭は委に人偏がついたものなので委が原型で、ともに「ゐ」と発音したと考えられます。古田氏は倭は「委の人」を意味するようになったのではないかとも。

では「ゐ」から「わ」へいつ頃移行したのかですが、これは1世紀に書かれた漢書の「楽浪海中倭人在り」に対して、代々付けられた注を順に読み解くことで見えてきます。

①魏の如淳が「墨の如く委面(入墨した顔)して、帯方東南万里に在り」と注を付けた。

②西晋の臣讃がこれに対し、倭は国名だからその表現はおかしいと指摘。

③唐の顔師古が、倭の音は「一戈反=わ」であり、今もそこに倭国が存在している。委国ではない。

以上すべて要約ですが、①の委面は「ゐ面」としか読めません。②は音のことには触れていません。委(ゐ)は人ではなく倭(ゐ)という国名だと指摘しています。それに対して③は倭の音は「わ」であって、委(ゐ)と書くのは間違っていると言っています。

唐の顔師古は3世紀以前は倭を「ゐ」と呼んだことを知らないわけですね。

中国の古代文字、説文解字の研究者である張莉氏の「「倭」「倭人」について(2014)」の論文によると、唐代には倭は説文では「yi=ゐ」、顔師古は「yua=わ」といい、ふたつが混在していたようです。説文とは後漢の許慎によるもので、西暦100年に成立しています。

そうであれば後漢書が編纂された5世紀の音は「ゐ」となりそうですね。范曄は南朝宋の人で、顔師古は祖父の代から北朝の学者です。ただし張氏はこの音の変化を、日本側が自らを「わ」と呼んでいたことによるのではないかと言われます。唐代までは中国側の漢字表記が委であっただけで、実は倭人はずっと「わ」と自称していたのではないかと。張氏は倭人を中国南方の出自とみておられ、その辺りの民族が自らを「wo」と呼ぶことから、それが「wa」へ転訛したと考えておられます。でも現在の中国では倭を「wo」としか読まないようで、「yi」が消えているのなら中国側の変化ではないのかな、などと考えてしまいますがどうなのでしょう。

後漢書に戻ります。57年に光武帝が賜った金印には「委奴国」とあるのに、范曄は「倭奴国」と記していたり、倭国と倭奴国を区別しているところを見ると、范曄は金印の詳細な情報を見たことはなく、日本の通説と同じく「倭の奴国」の王(全体の王ではなく地方の王)に銅印あたりを賜ったと思っているのかもしれません。

※ 古田氏は倭奴国は「倭奴ゐどの国」のことだと言われます。Sorafullも倭奴は匈奴と同じく倭人に対する蔑称としての奴であり、倭人の国=倭奴の国=倭国と考えています。史記によると匈奴も鯨面文身していたらしく、説文解字では「奴婢とは古の辠(罪)人」とあり、辠は鼻に入墨をすることで、奴婢は罪人として入墨をされていたようです。(張莉氏論文より)

また「委」という字には、任せる、ゆだねる、任せて従う、という意味もあるので、柔順な東夷にふさわしい漢字であろうと思います。

ちなみに後漢書の中に出てくる「倭」の文字は、「倭、大倭王、倭奴国、倭国、倭国王、倭種」です。三国志には倭奴国という表記はなく倭国なので、金印を賜った漢代は倭人の国を委奴国または倭奴国とし、魏代には奴(蔑称)を省いて倭国としたのではないでしょうか。そう理解すれば、旧唐書の「倭国は古の倭奴国なり」がすんなりと読めます。もし倭の奴国であれば「倭国=古の奴国」でいいわけですから。

「壹」から「臺」へ

范曄の時代にはすでに「壹」の意味を理解できなかったとしたら、夷蛮の国名に「壹」の必然性はないとみて「臺」へと置き換えることを躊躇わなかったかもしれません。

張莉氏は邪馬壹国は邪馬倭ゐ国から、邪馬臺国は邪馬大倭ゐ国からきているのではないかと言われています。

後漢書に「その大倭王は邪馬臺国にいる」とあり、大倭王の大は美称です。壹⇒臺への変更には違和感がありましたが、倭ゐ⇒大倭たいゐであったとしたら、それほど飛躍した変更には思えません。張氏はのちの隋書で倭国が「俀たい国」と書かれたのも、この大倭国からきているのではないかとみておられます。

5世紀の夷蛮における臺字の流行と、山の多い島にいる(山島に依りて居を為す)ことから、土を高く積んだ高台を表す「臺」へ改定したという説の可能性はどうでしょうか。

もうひとつ気になるのは、5世紀の日本での現地音はどうだったのか。その場合、九州から大和への都の移動があったのかを含めて考えなければなりません。范曄の時代は宋書に書かれた倭の五王の前半期に重なります。回を改めて見ていきたいと思います。

※ 張氏は中国史書に使用する漢字には必ず意図があるとし、変更された場合にもそこに理由があることを見出す姿勢で読まれています。また倭奴国のように熟語を単純な音の表記とするか、意味の結合としてみるかで解釈が変わり、「倭国⇒倭奴‐国」のように意味の結合による熟語の存在を指摘しています。そして史書は必ず古いものを参考にして書かれ、過去の文献の意味を名称の微妙な変更によって指し示していく傾向があると言われます。(前回記事の李賢注については、張氏は邪靡惟ゐから邪摩堆たいへの音の変遷だと捉えておられます。あえて同じ「隹」で示したのだと)

次回は委面(異面)、倭面土国、東鯷人、会稽東治についてです。

邪馬壹国から邪馬臺国へ⑴

倭人の源流を探る中で、前回は古田武彦氏の書籍を参照しましたが、もうひとつ、非常に面白い古田説があります。

「三国志魏書の倭人伝に書かれているのは邪馬臺(台)国ではなく、邪馬壹国ヤマイコク、ヤマイッコクだ」

というものです。この説の存在は以前から知っていたのですが、自分で調べるには至りませんでした。

※「壹」という字は「壱」の旧字です。数字の1ですね。日本ではイチ、イツと読みますが、現代の中国ではイー、3世紀の上古音は不明で7世紀頃からの中古音はイ、イッのようです。

Sorafullは子どもの頃から邪馬台国ではなく邪馬壹国だと父から「一方的に」聞かされていたので、頭の中には世間の言う邪馬台国と、父の言う邪馬壹国と、そしてヤマトという名が漠然と存在していました。興味がなかったので、自然と多勢のいう邪馬台国に流れ、ヤマトとは邪馬台国の別名くらいにイメージしていました。台はトと読めるのだろうと。この長年の「曖昧さ」にしだいに気持ち悪さが募り、そろそろ整理しなければと思っていました。

調べ始めると、この曖昧さはSorafullだけのものではなく、実は定説と呼ばれるものにおいてもそうであったことがわかってきました。

邪馬台国が九州か奈良かという問題の前に、そもそも「邪馬台国」という言葉はいったいどこから生じたのか、まずはそれを見直すところからのスタートです。

三国志魏書の邪馬壹国

陳寿が3世紀末に記した三国志はすでに原本がなく、現存する最古のものは12世紀の宋の時代の版本(紹興本と紹煕本)です。※版本は彫った版木で印刷したもので、写本とは違います。

その倭人伝には邪馬壹国と書かれています。

南至邪馬壹国、女王之所都。

それ以外の版本もすべて同じです。ところが三国志より後に編纂された5世紀の後漢書、唐代の梁書、隋書、北史においては壹の字は使われず、臺、堆に変わっています。

後漢書 邪馬臺国

梁書 祁馬臺国

隋書 邪靡堆、魏志のいう邪馬臺

北史 邪摩堆、魏志のいう邪馬臺

日本人が見慣れている「邪馬台国」という字面はありませんね。日本では「臺」が当用漢字になかったので「台」を使ったにすぎません。

※当用漢字とは1946年のGHQの国語国字改革のもと、漢字を廃止するまでの当面の間、使用可とされた漢字をいいます。この改革が取りやめとなって代わりに常用漢字となりました。法的強制力はありません。

「壹」は三国志魏書にしかないために誤写だろうとされ、「臺」が正しいというのが定説ですが、それ以上に古代の都はヤマトであるという認識から、ヤマイ⇒ヤマトへの音の変化は無理があり、ヤマタイ⇒ヤマトであれば可能だという意図が働いているようです。日本の研究を遡ると、

● 南北朝時代の北畠親房の神皇正統記において、三国志よりも後漢書を優先。

● 江戸時代には松下見林が「邪馬臺国は奈良時代の大和国であり、いわゆる倭奴国である。邪馬臺は大和の和訓」「邪馬壹の壹は当に臺に作るべし」異称日本伝。志賀島から金印が発見される前に、倭奴国も大和だとしたようです。

● 続く新井白石、本居宣長が「邪馬臺=ヤマト」を継承、あとは九州か奈良かの違いとなり現代に至ります。

では松下見林がいうように、邪馬臺がヤマトの和訓なのかどうかですが、漢和辞典を見ても臺をトと読むとはありませんし、万葉仮名でもヤマトのトとして使われたことはありません。中国語音韻論の大家、藤堂明保氏の示した「ヤマトを邪馬臺国と書いてある」という一節について古田氏が本人に確かめてみると、3世紀の音韻資料はないため確定はできないという返答があったそうです。つまり証拠となるようなものはなく、日本の3世紀にあったであろうヤマトという地名に合わせて、邪馬臺をヤマトと読むことにしたというのが事実のようです。

日本の「曖昧な」事情は邪馬壹国をなかったことにしましたが、実際に「壹」の字は12世紀の版本以降、すべての三国志において伝えられています。三国志だけが邪馬壹国を貫いているという不思議なことになっているのです。

古田氏はこの微妙だけれど不可解な現象を見逃しませんでした。そして探求の結果、12世紀の版本だけでなく、陳寿が記したのはそもそも「邪馬壹国」であり、原本では壹の字を選んでいたという結論に至りました。

古田氏の数ある論証の中で最も明確なものは、「臺」という字の特異性を発見されたことだと思います。それは三国志が書かれた時代に、天子の宮殿と直属官庁をその字が表していたことと、さらには魏の明帝のことを魏臺と呼ぶことがあった(日本でいうところの殿、殿下)、そのような至高の特殊文字を夷蛮の国名に使うはずがないという理由です。実際倭人伝の終わりにも、使者が魏の都、天子のもとへ挨拶に行くことを「臺に詣る」と表現されています。そこに「邪馬臺国」などと併記されていたら大変なことになります。

ところが4世紀以降は臺の使い方が変化し始め、後漢書が書かれた5世紀には周囲の異民族がこぞって「~臺」という宮殿を建てたそうです。至高文字の解禁です。

ここで時代背景を確認します。

三国志を記した陳寿(233‐297)は西晋に仕え、前代の三国時代を魏を中心にしてまとめました。魏から西晋への交代は戦争ではなく政権の禅譲なので、史料もそのまま受け継いでいるはずです。しかしその後北方の遊牧騎馬民族の匈奴が西晋を倒し、中国北部(華北)の漢民族は南部(江南)へ逃げました。北部は五胡(匈奴、鮮卑、氐、羯、羌)に占領され、五胡十六国の動乱の時代を迎えます。

南部へ逃げた漢民族は西晋の皇族を中心に東晋を建てました。これが宋、斉、梁、陳へと続きます。

北部は鮮卑族によって北魏として統一され、南朝の漢民族と争う南北朝時代を迎えます。後漢書の范曄(398-445)はこの時代の南朝・宋の人です。倭の五王のことが書かれた宋書は斉の時代に編纂されました。

やがて異民族集団の北朝が勝利し、隋を建立します。隋、唐の支配者はもともとの漢民族ではないということになります。中国は古来よりずっと漢民族だとしていますが、それは漢民族の文化を受け継いだということであり、民族は複雑になっています。

ということで、陳寿の時代(西晋)に常識だった知識が、范曄の時代(南北朝)には受け継がれていない可能性は十分にありますし、戦乱の中、大陸北部から南部への民族の大移動が起こっているので、歴史的資料がすべてそのまま残っている可能性は低いでしょう。さらには范曄の時代と、のちの隋唐代では主たる民族自体が変わっていることを念頭に置いておかなければなりません。中国は文章として書き残されたものは古代から統一されていますが、口語、読み(音)に関しては時代や部族、地域によって変化します。日本においては隋唐代以前と以降で、輸入された音韻が呉音から漢音へ変わっています。

邪馬壹国に戻ります。下の古字は説文解字という西暦100年に成立した最古の漢字辞典によるものです。(Wiktionaryより)

現代の字よりも違いがわかりやすいですね。

=壹(壺中にあるものが発酵して中に満ちる状態)

=壹(壺中にあるものが発酵して中に満ちる状態)

=臺(土を高く積んで人が来るのを見張るための物見台)

=臺(土を高く積んで人が来るのを見張るための物見台)

古田氏は3世紀頃の遺物に残された両文字を探し出し比較することを含め、「壹」が「臺」の誤写、誤刻という定説の可能性が限りなくゼロに近いことを、細かく検証されておられますが、ここでは省略させて頂きます。さらに上述の、3世紀の陳寿の時代には至高文字である「臺」を夷蛮には使えなかったという前提で進めます。

5世紀の范曄と同時代の学者、裴松之の注釈による論証です。(裴松之が年長ですが范曄のほうが若くして亡くなります。)

現在の三国志にはすべての版本に裴松之の校訂(異本との違いを調べること)と注釈が付けられています。序文には本人の言葉として「本文中の矛盾や異本があった場合には両方抄録し、後代の判に待つ」としています。さらに「陳寿のささいな間違いがあれば、私自身の意見を加える」と。つまり勝手に変更はしないということです。結果、邪馬壹国に関しては一切の注記をしていません。ということは范曄と裴松之の生きていた時代に、異本は存在しなかったということになります。

さらに裴松之は魏略を参照して倭人伝に引用している箇所もあります。魏略は三国志と同時代に書かれたもので、唐代には散逸して原形をとどめておらず、ほとんどが翰苑という唐代の辞典に付けられた注で、かなり省略した雑な印象を受けます。5世紀の裴松之が参照した時点であれば信頼度が高いです。その魏略を読んで三国志の邪馬壹国に注を加えていないのですから、魏略の中でも邪馬壹国という表記であったと推測されます。

ここから言えることは、5世紀の范曄は「邪馬臺国」と書かれた三国志を参照していない可能性が限りなく高いということです。

続いては、唐代に編纂された隋書からなのですが、古田氏はこれには言及されていません。たぶん漢文の読みによる解釈の違いだと思われますが、とても興味深い内容なので紹介します。

隋書では邪馬台国は「邪靡堆=魏志のいう邪馬臺」と表現されました。(同時代の北史は邪摩堆としています)

隋の裴世清が608年に倭国へ来ていますので、当時の現地音を記したものが邪靡堆だったのでしょう。その報告書を見た隋書の編者魏徴が、これは魏志のいう邪馬臺と同じだと受け取ったと思われます。ふたつは同じような音であったのでしょう。(隋唐代を境に馬、靡、摩の発音はマ⇒バに。臺、堆はダイ⇒タイに変化しているそうです。ヤマダイ⇒ヤバタイ。ややこしいので今はイとタイに絞ってみています)

この隋書から30年ほどして、後漢書に注釈が加えられました。李賢という唐の皇太子によるものです。則天武后の息子で、幼い頃から学問に通じ、676年に学者たちと一緒に後漢書の注釈を完成させました。

「その大倭王は邪馬臺国に居る」という文の後に、

「案今名邪摩惟音之訛也」(今の名を案ずると、邪摩惟という音が変化したものである)

とあります。つまり今の唐の時代の邪靡堆という音からすると、5世紀に書かれた邪馬臺は邪靡惟という音が変化していると説明していることになります。惟はユイ(呉音)、ゐ(漢音)ですが当時は漢音なので「ゐ」となります。

この邪摩惟という言葉がどこから来ているのかというと、三国志しかありません。他の史書はすべて臺か堆の字です。ということは注釈が付けられた7世紀には、邪馬壹国と記された三国志が存在していたことになりますね。

隋書では「魏志のいう邪馬臺」とありますが、隋書は後漢書を引用していますので「臺」と書いています。三国志も見たけれど7世紀の現地音から、壹は間違いと判断した可能性が高いです。

注)古田氏は著書「「邪馬台国」はなかった」の中で、李賢の注釈を〈按ずるに、今、邪摩惟と名づくるは、音の訛なり〉と書かれています。これは隋書や北史の邪摩堆の「堆」を「惟」と書き間違えたと見ているように思われます。この場合は邪馬臺ヤマダイと邪摩堆ヤバタイの音の微妙な変化を指していることになります。

漢文の読み方が問題となってしまいますが、Sorafullとしては馬⇒摩、臺⇒堆の字の変化を見て、微妙に音が変わっていることに唐代の人が気づくのだろうかと疑問です。唐代の人にとっては馬も摩もバですし、臺も堆もタイですから。そう考えると、壹イから臺タイへの変化なら明らかです。李賢注は字の変化ではなく音の変化を指摘していますので。「堆」を「惟」と間違えたのではなく、昔の音は「堆」ではなくて「惟」だったと書いたのでは。

次回は陳寿が何故、倭の女王国に「壹」という字を選んだのかについてです。

倭人⑶東夷の舞

「昧まいは東夷の楽なり、任は南蛮の楽なり。東夷の楽を大廟に納め‥」《礼記、巻14》

倭人⑵でも紹介しましたが、周の第2代成王の補佐として王朝の基礎を築いたという周公が亡くなった時、成王が周公への恩とこれまでの功績を称え、天子を祀る礼式で代々祀り続けよと周公の息子に命じた時の言葉です。その礼式というのが儀式の最後に「東夷の楽である昧と、南蛮の楽である任の音楽を奏でよ」ということでした。

この昧まいとは舞のことなのか?と思っていたところ、後漢書東夷列伝の序文に、

「少康(夏の第6代王)より以後、夷人は夏王朝の王化に服し、やがて王門まで招かれるようになり、彼らの楽舞を披露した」

とありました。さらに序文の書き出しは「礼記の王制篇に、東方を夷というとある」です。東方=夷ですので夷人の楽舞は東夷の楽舞であり、後漢書に従えば、昧は舞であろうということになります。

※少康は三国志や後漢書にみられる「夏后少康の子、会稽に封ぜられ断髪分身して‥」の夏王朝の王です。殷の前王朝です。殷も夏も以前は伝説だと思われていましたが、殷墟の発掘に続いて近年夏の遺跡とされるものも現れ、史記に書かれた伝説の古代王朝はすべて実在だったという見方が強くなっています。

夏王朝の王門で舞を披露した東夷が倭人だったかどうかはわかりません。倭人は周王朝に鬯草を献じたけれど、それは貢献(出先機関に貢物を託す)であって朝見(都まで赴く)ではないからです。古田武彦氏も周公の霊前に奉納したという東夷の舞は、東夷である倭人が鬯草を献じたことを称える儀礼だったというに留まっておられます。微妙なニュアンスなのですっきりしませんが、たぶん倭人に限らない東夷の舞を奉じたという意味でしょうか。そうであれば、夏王朝の王門で楽舞を披露した東夷も、もちろん倭人とは言えないわけです。

次に舞の話になりますが、「東夷の舞と南蛮の任」の形式は、中国を中心として東と南です。これまでSOMoSOMoで繰り返し話題に上る筑紫舞にも、これと同じ形式のものがみられます。

「翁の舞」という筑紫舞の核となる舞があって、地方の王が都に集まって諸国の舞を披露するという設定です。その基本形が「三人立」であり、都の翁を中心に越(加賀)と肥後の翁が舞います。都というのが九州の筑紫地方であった場合(というかそうとしか思えませんが、都がどこかは隠されています)、越は東で肥後は南となりますね。この形が礼記の本文に記された、周公の霊前に奉げる東夷と南蛮の舞楽=東と南の舞楽と同じなのです。

筑紫舞を探求された古田氏は、中国の朝廷における周辺の蛮夷からの奉納舞楽という習わしは、近畿天皇家の雅楽などより以前に、筑紫なる九州王朝にまず伝来し、宮廷舞楽もしくは奉納舞楽としてその様式が模倣されたのではないかと考えておられます。周の時代に筑紫舞が存在したかどうかということではなく、様式が伝播したということです。そうであれば、倭人はこのことを知っていたわけで、話を聞いたのか、それとも実際にその場にいたのか‥‥。これ以上の詮索は控えます。

ところで、夏王朝というこれまで伝説としか思われていなかった王朝に、倭人が関わっているのか?などと空想すること自体、我ながら大胆になってきたなと思いますが、記録とは関係なく考えた場合、そこまで突飛な話ではないような気もします。

夏王朝は紀元前20世紀から17世紀頃のことなので、日本は縄文時代後期に入った頃です。

これまでの感覚では縄文時代というと、かなり原始的な狩猟生活を想像しますが、東日本では5500年前から1500年も続いた定住型大規模集落、青森の三内丸山遺跡があり、栗や豆などの栽培が始まっていましたし、縄文土器の中でも非常に芸術的な火焔型土器も新潟周辺で同じ頃に作られています。初期の土器になると青森で16500年前のものが出土していて、世界の中でも異例の速さで文明が始まっています。

さらに海を渡る交易では3万年前から黒曜石を各地に運んでいます。西日本を見てみると鹿児島の上野原台地で、9500年前から定住型集落を作り、7000年前にはすでに壺型土器(雑穀を保存する)を作っていたりと、これまでの縄文時代に対する思い込みを一掃するような発見が続いています。

日本列島には東西を問わず、かなり先進的な人たちが集まっていました。ですので(万が一)4000年ほど前に中国へ舞を披露しに行っていたとしても、実はそれほど驚くことではないような気もします。

倭人⑵周王朝に鬯草を貢す

今回は倭人の居場所について考えてみたいと思います。

中国の史書で倭人について記した有名なものといえば、漢書地理志の「楽浪海中、倭人あり」でしょうか。もしくは前回紹介した三国志の「漢のとき朝貢するものあり」や後漢書に書かれている漢倭奴国王の金印の記事とか。そのせいか私たちはなんとなく、漢の時代から中国は倭人の存在を知っていたと思っています。ところが、もしかするとそれより1000年も前から、倭人は中国の王朝と交流していた可能性があるのです。それを最初に指摘したのが九州王朝説を唱えた古田武彦氏です。

古田氏の説は教科書的な常識を覆す展開をするものが多く、歴史学界から非常に批判されました。ですがすべてを否定して遠ざけるにはもったいない、かなり面白い指摘が随所にあります。常識がゆえに誰もそれ以上追及することのなかったところを、心に生じた小さな疑問を封じることなく根気強く掘り続けていく、そんな研究者の情熱を感じます。

今回は倭人を記した可能性のある文献資料を含めて、三国志に記された倭国の見聞録までを、古田氏の説に沿って一気に辿ってみたいと思います。

史書の編纂された年代順よりも、出来事の順を優先して追っていきます。

礼記は主に礼についての古説を集め、前1世紀に整理し編集されました。古代の習俗、制度、宗教などについても知ることのできる文献。

尚書は書、書経とも言い、史官の記録による中国最古の文献であり、王やそれを補佐した人たちの言動の記録です。歴史書であり、中国人の学問の指標ともいわれます。成立は前5~3世紀の可能性。

①東方、夷と曰う。被髪文身、火食せざる者有り。《礼記、巻12》

東方の民を夷と呼んでいる。ざんばら髪で体には入墨。火を通さずにものを食べる。

②島夷、皮服す。《尚書、冒頭》

東には島があって、皮の服を着た人たちが住んでいる。

古い注釈:海曲、之を島と謂う。その海曲、山有り。島に居るの夷。

後の注釈:島は是れ、海中の山。

③海隅、日を出だす。率俾そっぴせざるはなし。《尚書、巻16》

周公の言葉「海の隅(彼方?)にある日の出るところの種族もまた、周の天子に対して臣服するようになった(貢献し礼を尽くすようになった)」

①は倭人以外の東夷(高句麗、東沃沮、濊、韓)としても考えられる記事ですが、②や③を見ると島、つまり海に囲まれた山であり、東の海の彼方で日の出るところに住む人々です。東夷のうちで島に住む者と解釈できそうです。周公については次に説明します。

※次の④の論衡、⑦の漢書は後漢の時代に書かれました。編者は同時代の先輩、後輩。この二人についてはあとで詳しく紹介します。

④周の時、天下太平、越裳えっしょう白雉を献じ、倭人鬯草ちょうそうを貢す。《論衡、巻8儒増篇》

成王の時、越常、雉きじを献じ、倭人暢ちょうを貢す。《論衡、巻19恢国篇》

周の時代に越常(中国南部、ベトナムあたり)は白キジを献じ、倭人は鬯草という神に奉げる霊草を貢物とした。

暢も鬯草に同じ。周の第2代成王(前1042~1021年在位)の時とあります。

第1代武王は殷を倒して周王朝を確立後、まもなく亡くなります。

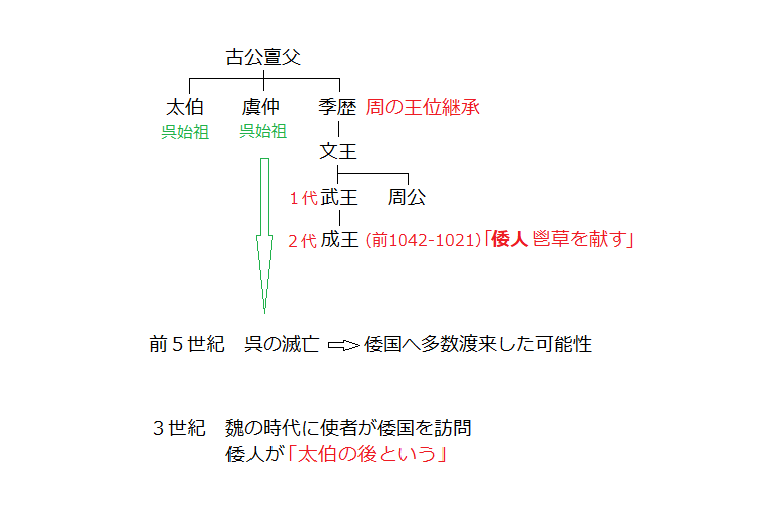

(補:前回記事の呉の太伯は武王の大叔父に当たります。末弟の息子に皇位を譲って正解だったのですね)

残された子が成王ですが、まだ幼いために武王の弟の周公が、成王の補佐として天下を統一し、周王朝の基礎を築いたといいます。それが武王の願いでもありました。

③の周公の言葉「海の彼方の日出るところの種族もまた、貢献してくるようになった」は、兄に託された周王朝をここまで拡大安定させ、成王に引き継ぐことができたという安堵と満足感を思わせます。周公はのちの孔子が憧れ尊敬した人物だそうです。

尚書では冒頭に出てきた②の島夷=遥か東の島の人たちが、終盤になると貢物をもってくるほどに、周は立派な国になったのだなと読み手は受け取ることができます。

鬯草を献じた倭人を中国大陸の江南地方の人だという説がありますが、周公の言葉からは、東の海の彼方の人たちというイメージが起こります。

⑤昧まいは東夷の楽なり、任は南蛮の楽なり。夷蛮の楽を大廟に納め‥《礼記、巻14》

(儀式の最後には)東夷の楽である舞と、南蛮の楽である任の音楽を奏でよ‥

周公が亡くなった時、甥の成王は周公への恩とこれまでの功績を称え、周公の息子(魯公)に、天子を祀る礼式で代々祀り続けよと命じたのです。④の「越常白雉を献じ、倭人鬯草を貢す」は成王の時と記されていますが、実際には周公に献じた可能性があり、そうであればこそ周公を祀る礼として、儀式の最後に東夷(倭人)と南蛮(越常)の楽を納めるという意義が生まれます。その場合、東夷は倭人を指していることになります。

(中国は自国を世界の中心として周囲の諸国を東夷、西戎、南蛮、北狄と東西南北に並べますが、ここでは東と南の音楽だけを納めます。後世の礼記の注釈には何故二方だけなのか議論されているようですが、倭人と越常の貢献という史実からきているからと考えれば納得です)

⑥蓋国は鉅燕の南、倭の北に在り、倭は燕に属す。《山海経》

山海経は周の戦国時代、前4~3世紀頃に書かれた最古の地理書ですが、伝説や神話のようなものも含まれています。「倭」という言葉がここで初めて使われており、見逃せません。蓋国とはのちの高句麗のあたりにあったようで、朝鮮半島の北半に位置すると思われます。鉅とは巨、大きいという意味で、燕の国です。最盛期には今の北京から北朝鮮との境まで東西に広がる大国です。(燕は前12世紀頃から前3世紀)

燕の南、朝鮮半島北半部に蓋国があり、その南に倭があったということになります。そして倭は燕に属していたと。地理的に燕の中にあるのではなく、服属関係を指しているようです。のちの三国志の韓伝にも三国時代には半島南岸に倭の地があったように書かれています。時代によって大きさは違えど、倭の領域は九州だけでなく朝鮮半島の南側まで含んでいたようです。

ではなぜ倭は、燕に属していたのか。

ここで時間をぐっと遡って、殷から周王朝への移行期に起こったドラマをのぞいてみましょう。

史記によると、殷王朝の最後の天子紂王が暴虐を極めたため、宰相の箕子キシが諫めますが紂王は聞かず、箕子の親しい友を殺してしまいました。箕子は絶望し狂った振りをして紂王から離れました。その後、周の武王が殷を滅ぼし周を建国、箕子は朝鮮を治めるよう封じられ箕子朝鮮を建国します。武王は人望ある箕子を尊んで臣(家来扱い)とはしませんでした。

漢書地理志・燕地によると、朝鮮にやって来た箕子は周辺の民に礼儀や田作、養蚕、機織りなどの技術を教え、中国の天子を尊ぶよう教化したといいます。それは東夷を教化したということになります。

後漢書の東夷列伝序文によると、中国の王朝が衰退するたびに東夷が盛んになって国内に侵入することも増えたようですが、周公の時に東夷と安定した関係となったとあります。箕子の教化の結果なのでしょう。倭人の貢献もそれによって始まった可能性があります。周の第2代成王の時(周公の時でもある)に箕子は都へのぼって拝謁しています。

この地図がいつ頃かはわかりませんが、戦国時代には半島の北半部に蓋国があったようなので、箕子朝鮮が縮小していたことになります。箕子の時代、南側に倭人がいたとすれば、箕子の教化の影響を受けていたでしょう。周王朝への貢献は箕子朝鮮を介し、周の臣であった燕を通じて行われた可能性があります。箕子朝鮮⇒燕⇒周王朝

この関係が続いていたとすれば、山海経の「倭は燕に属す」という一文は、有り得たわけです。

ちなみに下の過去記事に、明刀銭が沖縄や広島、丹後でも出土していることを書きましたが、明刀銭とは春秋戦国時代の燕で主に作られていた貨幣です。朝鮮半島の海岸や島嶼からの出土が多く、日本、朝鮮半島、楽浪郡、中国本土を結ぶ交易の結節点にあたると考えられています。

⑦「楽浪海中、倭人あり、分かれて百余国を為す。歳時を以て来り献見すと云う」《漢書・地理志、燕地》

漢の楽浪郡(朝鮮半島)の海の向こうに倭人がいる。百余りの小国に分かれている。折々に(郡を通して)貢物をもってくるという。

地図は3世紀のものなので、位置関係だけ見てください。楽浪の海の向こう、では曖昧ですね。でも朝鮮半島ではなく、海の中にあるということは明確になりました。倭人は半島の南側も自分たちの領域として生活していたけれど、その根拠地は海を越えたところにあるということが、感覚としてわかっていたのでしょう。この文章は漢書の「燕地」の項にあります。著者班固は、山海経に記された「倭は半島にあって燕に属す」という一文を読んだ上で、あえて「楽浪海中倭人あり」と書いています。漢書の序文にはこう記しています。

「先王(堯、舜、兎(夏王朝始祖)以下の天子たち)の時代はすでに遠くなり、地名も何度も変わっている。その変遷を調べ、「詩経」「書経」や孔子の歴史書「春秋」を参照し、周末の戦国期や秦、漢といった現代の地名にまで及ぶことにした」

これを現代日本に置き換えると、明治や江戸時代の地理から調べるというのではなく、古墳から弥生時代にまで遡って諸外国を含む地理の変遷を調べ倒したということです。中国には文字があるからこそ、残された史書によって研究できたのですね。

実はこの「楽浪海中倭人あり」の一文は、文脈の最後にあたります。先ほど紹介した、箕子が朝鮮で民を教化したという話のあと、

「貴むべき哉、仁賢の化や。然して東夷の天性柔順、三方の外に異なる。故に孔子、道の行われざるを悼み、もし海に浮かばば、九夷に居らんと欲す。ゆえ有るかな」とあり、その後に「楽浪海中~」と続くのです。

仁賢の化や、は箕子の行った礼などを広める教化を指しています。そして孔子の言葉ですが、論語に同じ話があります。

「中国ではもはや〈道〉が行われない。もういっそのこと筏に乗って海に浮かび、海の彼方にいるという九夷の人たちのところへ行きたい」と。孔子は特に内面の仁(大まかに言えば愛、他者への思いやり)とそれを行動に現した礼(礼儀礼節、社会規範)を説きました。ここで言う道とは老子の説く道タオ(この世の真理)というよりは、人の生きる道に近いのかなと思います。

漢書では孔子の言葉の前に「東夷は天性柔順で蛮夷、西戎、北狄とは異なる」といっています。ゆえに孔子は九夷に行きたいのだと。

九夷とは一般に九つの野蛮な族とされていますが、班固は東夷のこととして書いているように思えます。

そして孔子が筏に乗って海の向こうの九夷に行きたいと言ったことに対して、班固は「ゆえ有るかな(根拠があるのか)」、つまり孔子の言う地理的根拠は?と問いかけた後、

「楽浪海中、倭人あり、分かれて百余国を為す。歳時を以て来り献見すと云う」

と締めくくっているのです。海の向こうに倭人の住む島があるぞと。しかも孔子が尊敬する周公へ、定期的に貢献していたそうじゃないかと。

漢書地理志・燕地に記された一連の文脈を簡単にまとめます。

箕子は東夷を教化した⇒東夷だけは天性柔順⇒孔子は海を渡って九夷に行きたいと言った⇒楽浪海中に倭人あり、昔から天子への礼を現していたそうだ

⑧建武中元二年、倭奴国、貢を奉じて朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武賜うに印綬を以てす。《後漢書・倭》

西暦57年、倭奴国の使者が後漢の光武帝のもとへ貢物を奉げて挨拶に来た。使者は大夫と自称した。倭奴国は倭国の一番南の地である。光武帝は倭奴国王に印綬を賜った。

④の論衡(越常白雉を献じ、倭人鬯草を貢す)を書いた王充は、漢書を書いた班固より5歳上で、班固をとても可愛いがっていたといいます。(論衡30巻のうち最後の1巻は王充の自叙伝、班固も漢書の最後に自叙伝をつけています。)

共に太学(官僚を養成する最高学府)に通い親しかったわけですから、論衡と漢書に記された「倭人」は同じものを指すはずです。同時代に同じ太学で学び、同じ時期に史官となる飛びぬけて優秀な2人が、都の知識人たちに向けて中国の歴史を示しているのです。倭人が別ものであることはないでしょう。もし論衡の指す倭人が中国大陸の江南地方に住む者であったなら、江南の倭人と書くはずです。

さらに倭奴国から使者が来朝した57年には、王充は都の太学におり、班固は父の葬儀で郷里に帰っていたそうですが、その後明帝に見出されて中央で史官の道を歩みます。なので王充は実際に倭人を見た可能性があり、班固もこのニュースを知らないままということはないでしょう。しかも金印は滅多なことで与えられるものではなく、銅印から銀印、金メッキ印とあり、その上に金印があるのでまさにレア中のレア。それがこれまで所在のよくわからなかった倭人がやって来て、その王に与えられるのですから、かなりの話題性があったと思われます。

それから、⑦の漢書において「楽浪海中‥‥、歳時を以て来り、献見すと云う」の「と云う」の表現は、漢代の話ではなく過去のことを指しているわけで、つまり論衡に記された周の時代からの倭人の貢献を言っていると思われます。

「歳時を以て」というのは、倭人がいつも決まった頃にやって来るという意味があり、季節によって潮流や風向きが変わるので、航海の時期がだいたい決まってくるということなのかもしれません。

以上をまとめると、

④で周の時代に鬯草を貢いだ倭人

⑦の楽浪海中の倭人

⑧の57年に漢に来朝した倭人

これらは同じ人たちだという認識が、当時の中国の知識人にはあったと考えられます。鬯草を貢献した倭人は大陸の人ではなく、日本列島を拠点とした倭人であると、彼らは結論づけているのです。そして57年に金印を持って帰ったのは筑紫の倭人ということになります。

(筑紫の倭人に対して東鯷人と呼ばれる人たちがいます。追って紹介します)

⑨倭人は帯方の東南大海の中に在り、山島に依りて国邑を為る。旧百余国あり。漢の時に朝見する者有り。《三国志魏書・倭人》

倭人は魏の帯方郡(朝鮮半島)の東南の大海の中におり、山の多い島に国や村ができている。昔は百以上の国があった。漢の時代、朝見する者がいた。

ようやく三国志に到着です!

「帯方の東南大海の中」となり、位置の精度が上がりました。

この3世紀に書かれた三国志も、もちろん過去の歴史書を参照しています。古くから繰り返し記載されてきたけれど所在がよくわからなかったあの人たち、東の海の彼方、日出るところの島夷、周代に鬯草を貢献した倭人、そして漢代に光武帝のもとへ朝見しに来たあの倭人とは、帯方郡の東南の大海の中にいたのですよ!昔から言われてきたように、山の多い島に国や村を作っていましたよ!と言っているわけです。そして魏の時代には実際に使者が倭国を訪問したので、倭人についてこのように詳しく知ることができました、という報告の意味を持っているのです。

三国志の東夷伝の中で倭人伝の文字数が半端なく多いのは、ようやくわかったあの倭人の国、という思いが込められているのかもしれません。またほかの国の場合は「高句麗は~に在り」「韓は~」と国の位置から始まるのに対し、倭人伝だけが「倭人は~」と始まります。史書の中で代々「倭人」として言い伝えられてきた存在を、ここでもあえて過去に倣って「あの倭人」として記したのでしょう。だから倭人伝なのです。

さて、大変長くなりましたが、最後に前回記事の疑問、倭人は呉の「太伯の後」について。

魏略に書かれていた「(倭人が)自らを太伯の後という」の一文を、三国志を書いた陳寿はあえて「自称大夫」と訂正しているようだという話でしたね。

古田氏によると、大夫というのは「卿、大夫、士」という統治階級の三分法のひとつであり、これは夏、殷、周において使われたものでした。秦や漢以降も官名の一部としては残っていて、「~大夫」といった使い方はされたようです。ただし周以前の三分法ではなかったと。そして陳寿のいた西晋時代になると、県邑の長や士豪の俗称になっていたそうです。倭国の場合、三分法に置き換えると親魏倭王となったヒミコは卿、その第一の重臣「難升米」らは「大夫難升米」を名乗っているので、卿と大夫の関係性は周以前の階級を引き継いだものと、陳寿は考えただろうと推測されます。陳寿の時代にはすでに消えていた遠い周代の文化が、今も倭国で生きている、その驚きは大きかったでしょう。

「古より以来、使者が中国へ来る時は、みな自らを大夫という」

古より以来、というのはたった200年ほど前の西暦57年の倭奴国の朝見を指すのではなく、周の時代の交流から倭人は大夫という身分名を使い続けていることを指し、「使者はみな大夫という」の「みな」は、魏へやって来た使者たちや、そのひと昔前の後漢への朝見を含めての「みな」なのでしょう。

3世紀の魏の時代になっても大夫と名乗る倭人への驚きが、歴代の文献に記された周王朝建国以来の繋がりを確信させたのではないかと思います。鬯草を貢献した倭人とは彼らだったのだと。尚書、礼記、史記、論衡、漢書、そしてそれらを成立させるために必要だった、失われしあまたの文献の上に立つ三国志の重みを、「古より以来」のこの一言に感じます。

魏略が倭人を呉の末裔と書いたことに対して、いやいや、倭人は周に貢献した人たちであり、その文化を受け継いでいるのだよと、そこを強調したのかもしれません。

もちろん、太伯の後と言った人が実際いたかもしれないのでは?という疑問は残ります。そこで簡単な図にまとめてみました。

倭人は紀元前1000年頃にはすでに周の歴史の中に記録されています。もし当時から呉の王家血筋、親戚筋であったり、呉の民(越族)だけれど故郷を離れた人だとしたら、鬯草を献じる倭人の説明にそれが付け足されていてもおかしくないように思います。周公の世代からすれば祖父の代に太伯がいるわけです。まだ存命かもしれません。倭人はこう名乗るでしょう。我々は太伯の親戚、もしくは太伯虞仲の築いた呉の人であると。

そして最も可能性の高いと思われる、前5世紀以降に呉の滅亡によって倭国へ渡来してきた人たちの末裔が、魏の使者に出自を語ったとするならば、それは倭人と融合せずにいた呉の人か(700年の歳月を経ていますが可能性はあります)、倭人と融合してきた人たちといえるでしょう。遠い先祖が呉からやって来て、倭人とともに暮らしているのだと。

三国志の陳寿がこのように考えたかどうかはわかりませんが、やはり本来の倭人は東の海の彼方の島夷、楽浪海中、東南大海の倭人です。呉から渡来してきた人もいるけれど、「倭人とは太伯の後(呉の末裔)である」という表現を使うわけにはいかないように思います。

参考図書:古田武彦著「倭人伝を徹底して読む」「邪馬一国への道標」「よみがえる九州王朝」

倭人⑴太伯の後と自称大夫

「SOMoSOMo」は、古代史を研究していた父のバトンを受け取る形で始まったと何度か書きましたが、今日は母の話を少し。

母は万葉集が好きで、故犬養孝氏(万葉学者)の万葉ハイキングへせっせと足を運んでいました。見向きもしなかった私に「あなたも中年になれば必ず古典に興味を持つはずよ」と。ありえなーいっ!なんて言っていた自分が恥ずかしい。古代史を調べる上で万葉集の存在は、時を超えて輝き続ける“宝石”のように今は感じています。

そんな母も先日、父のもとへ旅立ちました。私が古代史にハマった時、母はすでに記憶を失っていました。結局、古代史も万葉集も、ふたりと語り合う時間はありませんでした。つくづくタイミングの悪い娘です。

母は終戦とともに朝鮮から引き揚げてきました。当時高校生だった母は、朝鮮での暮らしも鮮明に覚えています。終戦は今から70年余り前のことですが、母の記憶にある日本人と朝鮮人の関係と、現在混迷を極めている日韓関係で取りざたされる過去の事柄とが重なりません。たった70年ほどで、歴史認識の違いはこれほどの溝を生み出すのですね。

それに比べ古代史が扱うのは桁違いの遠い昔です。たとえ生き証人がいたとしても言い分が違うであろうものを、古からの伝承(記紀を含め)に頼らざるを得ないのです。それでも各地に残る多くの古墳や様々な遺物、その土地特有の習慣、地名や神の名前、そして私たちの言語やDNA。そういった今存在するものの起源を、残された伝承とともに探ることで、誰かの「言い分」ではなく、遠い先祖たちから私たちへ繋がる「筋道」がやがて見えてくるのではないかと、そんな微かな希望をもちながら、今日もあれこれ考えてみたいと思います。

記録された倭人

下の過去記事では徐福集団を日本へ連れてきたのは誰かというテーマで、安曇族とは呉や越から逃げてきた渡来民か、それとももっと以前から日本列島にいた倭人なのかということを探ってみました。

今回は中国の文献に記録された倭人を辿ります。

まずは、なぜ倭人が呉からの渡来人であると言われるのかを探ってみたいと思います。

中国の王朝の歴史を記したものとして「二十四史」と呼ばれる正史24書があります。伝説とされる黄帝から明までの歴史です。実際にはこれら以外にあまたの書が存在したでしょう。

一覧をWikipediaからお借りしました。今回参照するのは上位数冊のごく一部ですが、それぞれの巻数を見ると、中国というのは書き残すことにおいては並々ならぬ意欲をもっているようです。

| 書名 | 作者 | 巻数 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 史記 | 前漢・司馬遷 | 130 |

| 2 | 漢書 | 後漢・班固 | 100 |

| 3 | 後漢書 | 宋・范曄 | 120 |

| 4 | 三国志 | 晋・陳寿 | 65 |

| 5 | 晋書 | 唐・房玄齢他 | 130 |

| 6 | 宋書 | 南斉・沈約 | 100 |

| 7 | 南斉書 | 梁・蕭子顕 | 59 |

| 8 | 梁書 | 唐・姚思廉 | 56 |

| 9 | 陳書 | 唐・姚思廉 | 36 |

| 10 | 魏書 | 北斉・魏収 | 114 |

| 11 | 北斉書 | 唐・李百薬 | 50 |

| 12 | 周書 | 唐・令狐徳棻他 | 50 |

| 13 | 隋書 | 唐・魏徴、長孫無忌 | 85 |

| 14 | 南史 | 唐・李延寿 | 80 |

| 15 | 北史 | 唐・李延寿 | 100 |

| 16 | 旧唐書 | 後晋・劉昫他 | 200 |

| 17 | 新唐書 | 北宋・欧陽脩、宋祁 | 225 |

| 18 | 旧五代史 | 北宋・薛居正他 | 150 |

| 19 | 新五代史 | 北宋・欧陽脩 | 74 |

| 20 | 宋史 | 元・トクト(脱脱)他 | 496 |

| 21 | 遼史 | 元・トクト(脱脱)他 | 116 |

| 22 | 金史 | 元・トクト(脱脱)他 | 135 |

| 23 | 元史 | 明・宋濂他 | 210 |

| 24 | 明史 | 清・張廷玉等 |

魏略の「太伯」と三国志の「大夫」

日本の古代の様子を知るには三国志の魏書東夷伝に記された倭人伝が特に詳しく、邪馬台国の描写でも有名です。この三国志よりも少し前に書かれた魏略という歴史書があり、三国志魏書のもとになっているとも言われています。ただしのちの唐代に失われて逸文しか残っておらず、それも唐代の翰苑カンエンという辞書に注として付けられたものがほとんどです。全体像はわかりません。

魏略逸文は三国志魏書よりもかなり簡潔であり、三国志が魏略を参照したというよりは、他にもととなる文献があって両者がそれを参照したという感じがしないでもありません。翰苑に注を付けた者が魏略を省略して書いた可能性もありますが。

このほぼ同時代に書かれ、内容の重なるところも多い書物の中で、明らかに食い違う部分があります。それが倭人の出自に関したところなのです。

「昔の話を聞くと、自らを太伯の後という」魏略

(原文)旧語自謂太伯之後

太伯というのは呉の建国者の一人。倭人はその後裔にあたると自称しているようです。この一文から倭人(あるいは倭人の一部)は呉の後裔ではないかとも言われます。日本の南北朝時代にもこれを巡って論争があったようです。

同じ個所を三国志と照らしてみると、前後は同じですが、

「古より使者が中国へ来るときは、みな自らを大夫という」三国志

(原文)古以来其使詣中国皆自称大夫

と全く変わっています。

Wikipediaによると、大夫とは中国で周の時代に使われた身分であり、周王室、諸侯に仕える小領主を大夫、その上が卿といって国政に参加したそうです。三国志の邪馬台国の記述の中にも、大夫難升米などがあります。

次に 太伯について。太伯は周の後継者のひとりでした。周の起こりは殷の支配下にあった黄河流域の村ですが、古公亶父の時代に周の地に移住します。司馬遷の史記によると、3人の息子のうち末っ子に男児が生まれ、その子に聖人としての兆しがみられたため、兄の太伯と虞仲は皇位をその甥っこに譲るために自ら周を離れます。呉の地へ至って首長となり建国したふたりは、土地の者に倣って髪を切り体に入墨を入れました。もう周へは戻らないという覚悟の意思表示ということです。

その後、長兄の太伯には子ができず、弟虞仲の子孫が呉を継いでいきました。なので「太伯の後」というのは血筋というよりも呉の国の者という意味合いでしょう。儒家経典の春秋左氏伝には「呉は周の後裔」「太伯の後裔」という言い方がされているようです。

三国時代の前にあたる後漢時代を記した後漢書には、三国志と同じ一文があります。

「建武中元2年(西暦57年)、倭奴国、貢を奉って朝賀す。使人、自ら大夫を称す。倭国の極南界なり。光武賜うに印綬を以てす」後漢書

志賀島から出土した金印(倭奴国王印)の記事ですね。朝賀す、とありますが、朝献、朝見といった「朝」がつく場合は、使者が直接朝廷に貢物を持ってくることであり、献見、貢献といった場合は出先機関(朝鮮半島の楽浪や帯方など)に貢物を持っていくと、そこから役人が朝廷へ届けてくれるという違いがあります。ですので57年の場合は倭奴国の使者が魏王朝の都(洛陽)まで出向いていったことになります。そこで自分のことを大夫であると名乗ったと。

三国志ではこのニュースを「漢の時に朝献する者あり」としか記していません。こちらは三国時代がメインなので後漢時代のことは端折ったのでしょう。

これらの史書が年代順に書かれていればややこしくないのですが、実は後漢書は三国志から150年ほど後に書かれました。上の年代図を見て頂くとわかりますが、三国志や魏略はほぼ同時代のことを記述しているのに比べ、後漢書は後漢滅亡から200年ほど経って書かれています。なので三国志などを参照したとされていますが、三国志には書かれていない後漢時代の倭人の事柄を取り上げています。後漢書は、後漢時代からも存在した八家後漢書などと呼ばれる多くの史書を参照しながらまとめられたと言われています。後漢書以外はのちにほとんど失われてしまいましたが。三国志や魏略の編者もそれらを目にしていたでしょう。

地図では東漢とありますが、後漢のことです。こんな大国の中枢部に倭人は出向いていったのですね。使者の勇気に頭が下がります。

ここで史書の書かれた年代順に並べて、比較してみたいと思います。

魏略(一部抜粋)

帯方より女国に至るには万二千余里。その俗男子はみな点而文す(点による入墨)。その旧語を聞くに、自ら太伯の後という。夏后小康之子、会稽に於いて封ぜられ、断髪文身し、以って蚊龍之害を避く。今倭人また文身し、以って水害を厭わずなり。注)文身とは入墨のことです。

三国志魏書(一部抜粋)

(帯方)郡より女王国に至るまで万二千余里。男子は大小と無く、みな鯨面文身す。古より以来、その使いが中国に詣るときはみな、自ら大夫と称す。夏后少康の子、会稽に封ぜられ、断髪文身して以って蚊龍の害を避く。今、倭の水人好んで沈没して魚蛤を捕え、文身するもまた以って大魚水禽を厭えんとしてなり。

後漢書(要約)

前半では倭の位置、土地柄、風俗(男が入墨をする話なども)習慣を述べ、後半に入ってから先述した倭奴国の使者が都にやって来たことを記します。使人、自ら大夫を称す。

続いて107年に倭国王帥升が皇帝の謁見を願ってきた話、さらに倭国大乱、そしてヒミコの話へと年代順に進みます。

こうして並べてみてみると、三国志魏書の不自然さが目立ちます。魏略では倭人の男が入墨をしていることから、彼らが太伯(呉の始祖)の後裔であると言うと記し、そういえば夏王朝の少康の子(越の始祖)が会稽の王にされた時、髪を短く切って体に入墨をして、蚊龍の害を避けた。倭人もまた入墨をして水害から身を守っている、と話が進んでいます。呉も越も同じ越族なので、魏略は倭人を越族につながると強調したかったのでしょうか。

三国志では倭人の入墨の話から、唐突に「昔から中国へ使者が来たときは大夫と名乗っている」と言いだし、続いてまた入墨といえば夏王朝云々‥‥と脈絡のない話になっています。写し間違えというよりも、魏略にあった一文をあえて訂正したように感じます。

後漢書には大夫のことを書いています。後漢時代の文献に記されていたのだろうとは思いますが、三国志を参照した可能性もゼロとは言えません。

魏略も全体像が残っていないので、57年の倭人朝見の記事と大夫のことを書いた上で、入墨と太伯の話を別ものとして扱ったのかがわかりません。

のちに書かれた晋書に至っては、倭人の入墨の話の後に「自ら太伯の後という。また昔、使者が中国を訪れた時はみな大夫を自称した。夏王朝云々‥」として両方取り入れています。編者の困惑と諦めの痕跡が見えるようです。

次回はさらに周の時代まで遡って検証します。

倭人に迫る・九州西北部

(2019.3.17.一部改定)

キーワードは「九州西北部」

少し前にNHKの「クローズアップ現代」という番組で、マッチョな弥生人の骨について紹介していました。今年8月、人類学者の海部陽介氏が、宮ノ本遺跡(長崎県佐世保市の高島)から弥生時代の全身骨格を発掘されたそうです。一般的な弥生人はひょろっとした体型で、身長は平均162㎝ほど。今回のものは約158㎝で推定77㎏。上半身が異常に発達した筋骨隆々タイプです。

過去に発掘されたものを調べてみると、五島列島の宇久島、平戸島、下島など九州西北部の島々から同じような人骨が出ていることがわかったそうです。男性の全員が平野部弥生人の平均以上の太さを持っています。

発達した上腕骨の形から、腕をあらゆる方向に激しく動かす動作を幼い頃から繰り返していたと考えられ、舟の漕ぎ手だったと推測されます。海人族ですね。核DNAの解析を切に望みます!

結論を言うと、彼らは沖縄近海にだけ生息するゴホウラという貝の交易をしていたということです。佐賀や福岡で当時の権力者(稲作を行っていた平野部の支配者)が身につける貝輪と呼ばれる腕輪の材料を、沖縄や奄美で仕入れ、薩摩で加工し、北九州の権力者へ売り、農作物と交換したと考えられています。これらの交易ルートをつないだ人々がマッチョな弥生人というわけです。Sorafullとしては彼らを倭人と呼びたいですが。

※南さつま市の高橋貝塚から、製造途中の貝輪が出土しています。

大平裕著「卑弥呼以前の倭国500年」によると、ゴホウラの貝輪は男性が、イモガイは女性が身につけたそうです。

ゴホウラ Wikipediaより

この南海産の貝輪の出現は福岡平野より西北九州のほうが古く、

という交易ルートの開発は西北九州側の人々によってなされたと、大平氏はみておられます。※貝輪は出雲とも交易されていたようです。

明刀銭からみる交易

また沖縄では明刀銭と呼ばれる青銅製の刀型の貨幣が出土しており、これは中国の春秋戦国時代に燕で作られた紀元前5~6世紀のもの。下の写真はWikipediaで刀銭として紹介されていますが、斉、燕、越などで使われたと説明があります。国によって形や刻印が変わるようです。

刀銭 Wikipediaより

明刀銭の出土地は沖縄では那覇市城岳貝塚と具志頭白北東崖下で、この辺りからは弥生式土器が集中して出土しており、中国式の土器はひとつもないそうです。中国と直接交易したのではなく、貝の対価として九州の弥生人によって持ち込まれたのではないかということです。

他にも佐賀県唐津市や広島県三原市西野町に出土したという伝承があるようですが、詳細はわかりません。

また丹後の久美浜町からも明刀銭が見つかっています。久美浜町誌によると、函石浜遺跡から2枚発掘されましたが、1枚は発掘の参加者が持ち帰り、もう1枚は現在神谷神社に保管されているそうです。京丹後市教育委員会によると、この遺跡からは明治時代に「王莽の貨幣」と呼ばれる西暦14年頃に造られた中国「新」朝の貨幣が出土したそうですが、明刀銭はそれよりずっと古い時代の貨幣です。ただこの遺跡から出土したという確証がないため、伝承としての扱いとなり、これが事実であれば徐福渡来より前からの交易ということになりますね。香語山が進出したのが丹後半島の東側であり、西側には土着の民が生活していたのかもしれません。

明刀銭は朝鮮半島の西~南部の海岸沿いからも多く出土し、倭人が交易したと思われる航路にあたります。

門田誠一氏の論文「朝鮮半島と琉球諸島における銭貨流通と出土銭」によると、王莽の貨幣や五銖銭(前漢の紀元前118年に作られ隋まで続いた)も朝鮮半島の海岸近くや島嶼からの出土が多く、日本列島、朝鮮半島、楽浪郡、中国本土をつなぐ交通の結節点にあることを指摘されています。また近年沖縄諸島での五銖銭(前漢のものも含む)の発掘が相次ぎ、北部九州経由ではなく中国、もしくは媒介者との直接交渉があったのではないかということです。媒介者とは倭人では?

ちょっと話が飛びますが、紀元前20世紀頃のエーゲ海では、大小の島々(島嶼とうしょ)を行き来して交易をする人々が前期エーゲ文明を生みました。エジプトやメソポタミアとの交易も行われ、世界最古の通商航海民と言われているそうです。戦争がないので城壁もなく、開放的で平和な時代だったようです。海洋民族の明るさを感じます。その後、ギリシア本土からギリシア人が侵攻し後期エーゲ文明に変わり、城壁が作られます。こちらは戦闘民族です。やがてこの文明も終わり、紀元前8世紀には大小200もの都市国家ポリスが形成される時代へと移っていきました。貨幣が普及し交易も拡大、急成長を遂げます。

エーゲ海の交易民も倭人も、島々の交易からしだいに遠くの国へ航路を伸ばし、異国の文化文明を取り入れることによって発展していったようですね。現代では陸の移動が容易いですが、古代は海上を行き来するほうが手っ取り早く、より未知のものに触れる機会が多かったでしょう。この頃は自分たちの「領土」といったものはなく、もっと大きな交易する「空間」という認識だったと思いますが、海から陸へ人々の生活圏が移動すると、土地の所有ということへ価値が変わっていったのでしょう。航海民にとっては、それはきっと不自由で窮屈な感覚だったと想像します。

なぜ五島列島?

弓前文書の継承者であり解読に挑まれた池田秀穂氏は、祖先である倭人天族を次のように想定しています。氷河期の終わりとともに琉球諸島や九州に住み着き、やがて九州西海岸から朝鮮南端に向けて展開。紀元前5世紀頃には、中国や南朝鮮から仕入れた稲籾や鉄の農器具を本土縄文人に貸し与え、収穫を受け取るというシステムを作っていった。1世紀を過ぎると本拠地を五島列島と博多とし、広大な交易圏をもっていたと考えておられます。

どうして五島列島に?と思いましたが、安曇族の研究をされている亀山勝氏は、弥生人の航路を次のように導きだしています。

著書「安曇族と徐福」から、掲載された複数の地図と解説をまとめてみました。大きな海流を黄色の太線で、それ以外を青い線で描きました。注)簡略化しています。

青い線は1934年に行われた海流調査の一部を参考にしていますが、現在領海などの制約があってこれほど大規模な調査はできないそうです。還流は季節や潮汐流の方向、月齢などの影響を多少は受けますが、基本的な形が示されています。

亀山氏は博多の志賀島と長江河口を結ぶ航路を考え、海流と風向きによって導き出された航路がピンク色の太線です。赤い小さな印が五島列島です。

まずは対馬海流の影響を避けて志賀島から五島列島へ。そこで対馬海流を一気に横断できる東よりの風を待ちます。五島を出たら済州島を右手に見ながら、黄海暖流に乗って山東半島に向かいます。山東半島から陸沿いに南下して長江河口へ到着。帰路は長江から出る流れや引き潮などの流れに乗って東へ向かい、対馬海流に乗って五島列島へ。さらに対馬や壱岐が見えたところから志賀島を目指します。

つまり五島列島で風待ちをしたりと、ここが大事な中継点になっているのです。なので航海民にとっては、博多と五島列島に本拠地を持つということに大きな意味があるわけですね。

この航路で帰路となる長江河口から志賀島までかかる時間を大まかに計算すると、秒速6mの風の中で船速が時速7㎞であれば5日足らずだそうです。現代であればヨットのような帆船でうまく風を利用できた時には、20時間だとか。(緑のアンダーラインは2019.3.17 改定)

私たちには遭難する遣唐使船のイメージが強く、大陸へ渡るのは非常に困難なものと思い込んでいますが、亀山氏によると、当時の船体は風の影響を大きく受けやすい造りであったにもかかわらず、風上に向かう操船術や天文航法、外洋の知識に乏しい乗組員が乗っていたことが原因ではないかと言われています。

船は大きく立派になっていたのでしょうが、古の海人族たちに受け継がれた智慧や技術は、海人族の衰退とともに失われつつあったということかもしれません。マッチョな人骨もしだいに消えていったようですので。

最初に紹介したマッチョな弥生人が九州から沖縄へ海を渡る時も、黒潮が障壁となるはずです。でも1~2月の強い北風が吹く時期は、風と同じ方向に波が立つため九州から沖縄へ進めたと推測されています。

最後に文献に記された五島列島を見てみましょう。

まずは古事記から。イザナギとイザナミの国生みでは、最初に大八島(淡路島、四国、隠岐島、九州、壱岐島、対馬、佐渡島、本州)を生み、次に6つの小島を生んでいきます。児島半島、小豆島、周防大島、姫島、そして五島列島、その南の男女群島。五島列島は知訶島ちかのしま、またの名を天之忍男と記されています。古くは血鹿とも書いたそうです。こんな西の果ての島が国生みに選ばれることが不思議だったのですが、航海の要所だったわけですね。

肥前国風土記に景行天皇巡行時、平戸島から西の海を眺めて「遠いけれどまるで近いように見える、この島を近嶋というがよい」といわれたとあります。第1の島を小近おちか、第2の島を大近おおぢかと呼ぶようになったそうで、現在は小値賀島にその名残があるようです。最初の地図に場所を書き込みました。志賀島と似た名前ですが、関係は?

また、島には土蜘蛛の大耳、垂耳たちが住んでいて、天皇は安曇連百足に捕えさせ誅殺しようとしたけれど、彼らが生かしてもらえればいつまでも食事を造り御前に献じますと誓ったので許された、とあります。

島の西側には合計30余りの船を停泊させられる2ヶ所の港があって、遣唐使船はここから船出して西に向かったということです。

この島の漁民は馬と牛をたくさん飼っていて、顔かたちは隼人に似ており、馬上で弓を射ることを好み、その言葉は土地の人とは異なっている、とあります。土地の人と漁民とは別なのでしょうか。倭人海人族の弥生語が残っているのか、それとも‥‥?